板橋区西台の坂めぐりに行ってきました。西台1丁目・2丁目・3丁目内に8つの坂がまとまってありました。ついでに隣町の若木3丁目の松山坂にも寄りました。

今回は、坂めぐりした西台の歴史を少し紹介します。

→明治11年、東京府北豊島郡西台村。昭和7年、東京府東京市板橋区志村西台町。昭和18年、東京都板橋区となる。昭和38~43年、住居表示実施により、西台一・二・三・四丁目となる。「西台」の由来は、志村の台地にある志村城から見て最も西側に見える大地、を西台と称したことによるそうです。

序でに隣町の「若木」にも触れます。「若木」は、志村中台町・志村西台町・上板橋町の一部、などが、住居表示実施で、若木一・二・三丁目に再編されたそうです。西台・中台・上板橋という古くからの町名に挟まれています。住居表示という全く新しい制度(町名+街区符号+住居番号)を機会に、従来の町名におさらばして、若木という文字通り新鮮な町名を選択したのでしょう。

もう一つ今回は、坂の説明に二つの学会(坂学会・坂道学会)の坂リストの文章を、同時に引用しました。両学会を一緒に取り上げるのは初の試みです。以下のように、読みやすくするため、便宜 1)と2)に分けて、併記ました。

1) sakagakkai.org 坂学会 / 東京23区の坂

2) tokyosaka.sakura (日本坂道学会)東京23区の坂道

坂(坂道)に関する権威ある二つの学会の共演をお楽しみください。それぞれ特徴があり、両方合わせると、まさに“完璧”ですね。

以上、本号はいつもとは異なる趣向をこらしたブログです。どうぞご覧ください。

なお、今回の坂めぐりは5月9日午後でしたが、(いつもそうなんです)編集に時間がかかったので、1日遅れの今日5月10日の投稿となりました。/ Atelier秀樹、

都営三田線「蓮沼」駅 下車

伝兵衛坂(でんべえざか)

1)板橋区西台1丁目。旧・都立志村高校(編集註:学校統合で2007年度廃止。現在は志村学園)の西側の坂。標識なし。伝兵衛という人物が誰か,いつ頃開かれた坂かは不明。古老によると,崖に足掛かりをつけて登り降りするような急坂であったという。今は緩やかになり,舗装され車も通れる坂になった。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)首都高速五号線が高架として通る都道447号線沿いから、板橋区西台一丁目41番と同51番(坂上は50番)との間を、南西へ上る坂道です。なお、西台一丁目41番にあった都立志村高校は平成19年に閉校しています。(tokyosaka.sakura)

<編集註>tokyosaka.sakuraでは、伝兵衛坂は「でんべいざか」となっています。

志村学園

新道の坂(しんどうのさか)

1)板橋区西台1丁目と2丁目の間。志村第5小学校の東付近から北東に下り,首都高5号線へ至る。標識なし。この道は昭和6年頃に道路工事が行われた新しい道で,土地の人は「新道の坂」と呼ぶ。(「郷土 板橋の坂道」による) (sakagakkai.org)

2)都道447号線の西台交差点から西台中央通りを南方に上る長い坂道です。板橋区西台一丁目と二丁目の境界になります。とりげつ坂の東側にあります。坂上部において、この坂の上を西台陸橋がわたっています。(tokyosaka.sakura)

西台陸橋

とりげつ坂

1)板橋区中台2丁目。善長寺の前から西台の台地に上る坂。標識なし。中山道から府中方面に行く古くからある重要な道であった。“とりが谷津山”に沿って上がるので「とりがやつ」が「とりげつ」となったと考えられる。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)板橋区西台二丁目15番と同16番の間を南方に上り、西台二丁目3番/4番と同2番の間に至る長い坂道です。坂下には善長寺があります。また坂上には馬頭観音があります。(tokyosaka.sakura)

善長寺

神明坂(しんめいざか)

1)板橋区西台2丁目。標識なし。西台保育園の西側から天祖神社付近まで坂上の天祖神社は西台の総鎮守。江戸時代には神明宮と呼ばれ,明治6年に天祖神社となった。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)板橋区西台二丁目6番と同5番/4番の間を北から南へ上る坂道です。坂の半ば西側に坂名の由来となった天祖神社があります。天祖神社の境内に稲荷神社がありますが、『板橋の地名』の番場稲荷の坂の記述にしたがえば、これは番場稲荷の坂の名称の由来となった稲荷社(西台三丁目11番にあった)が移設されたものではないかと考えられます。(tokyosaka.sakura)

志村五小

西台保育園

馬坂(うまさか・まさか)

1)板橋区西台2丁目。峡田道(はけたみち=西台の台地下の道)が,神明坂坂下の西方から天祖神社の北側の台地の下をまくように上る。標識なし。下赤塚地域に伝わる大正末期の俗謡「ヨカヨカあめうり唄」に出てくる坂の名。坂名の起こりは,台地上に住む赤塚の人たちが,農作業で低地の田圃に行き来する馬のために開いた坂。(「いたばしの地名」による)(sakakkai.org)

2)板橋区西台二丁目8番と29番との間を、南西方向に緩やかに上り、同7番と54番の間に至る坂道です。坂名の「馬坂」の読み方ですが、『板橋の地名』は「まさか」、『郷土板橋の坂道』は「うまさか」と、ルビをふっています。(tokyosaka.sakura)

弥陀堂の坂(みだどうのさか)

1)板橋区西台3丁目。西徳第二公園付近から南東に上る。標識なし。坂上に円福寺法蔵庵があり,地元ではこれが“弥陀堂”と呼ばれているため,弥陀堂の坂という。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)板橋区西台三丁目40番と42番との間を南東へ緩やかに上って、同35番と40番/36番の間を通り、折れて同35番と36番の間を北方に上る坂道です。坂上に、坂名の由来となった円福寺法蔵庵があります。 (tokyosaka.sakura)

<註>両学会で隣り合う別の坂に分かれているので、込みにして撮影しました。

西徳第二公園

慈誠会記念病院

番場稲荷坂(ばんばいなりざか)

1)板橋区西台3丁目。慈誠会記念病院前から北西に下る坂。標識なし。坂の南側の谷の一帯は“番場”と呼ばれ,かつて坂上に稲荷社が祀られていたことから番場稲荷の坂と呼ばれた。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)板橋区西台三丁目8番と同9番/10番の間を東へ上り、西台三丁目7番と11番の間に至る坂道です。以下に記すとおり、『郷土板橋の坂道』によると、現在、慈誠会記念病院のある西台三丁目11番に坂名の由来となった稲荷社があり、また、『板橋の地名』によると、この稲荷社(番場稲荷)は、現在天祖神社に合祀されているとのことです。現在、慈誠会記念病院のある西台三丁目11番に坂名の由来となった稲荷社がある(tokyosaka.sakura)

<註>両学会で隣り合う別の坂に分かれているので、込みにして撮影しました。

西台図書館

谷津坂(やつざか)

1)板橋区中台1丁目。西台公園の西端から西に上る坂。標識なし。不動谷と呼ばれる谷津の北斜面上に不動堂があるのでこの名がある。この不動堂の前を下りる坂を谷津坂という。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)板橋区西台一丁目20番と27番/29番との間を東から西に上る坂道です。坂下には板橋区立西台公園があります。坂上部で直角に折れ曲がり、坂上近くは西台中央通りと並行する形となっています。坂の半ばの北側には西台不動尊があります。(tokyosaka.sakura)

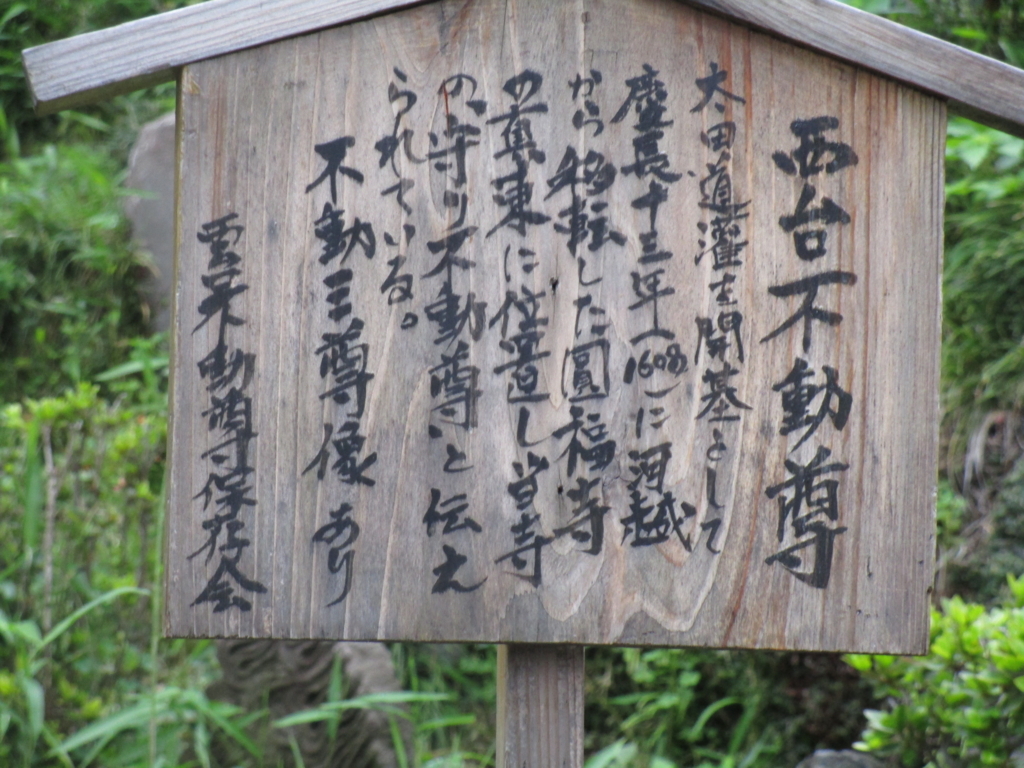

西台不動尊

西台公園

松山の坂(まつやまのさか)

1)板橋区中台3丁目と若木3丁目の間。環八通りの“若木3丁目”交差点付近から,南に“若木通り坂上”交差点まで。標識なし。坂下に天狗杉が聳えていたので天狗坂と呼ばれる。台地上には松林が広がっていたため,松山の坂とも呼ばれる。(「郷土 板橋の坂道」による)(sakagakkai.org)

2)環八通りの若木三丁目交差点から、板橋区中台三丁目と若木三丁目との境界の若木通り坂を、西から南方へ曲がりながら上り、若木通り坂上交差点に至る坂道です。(tokyosaka.sakura)

<編集註>松山の坂(天狗坂)は、地元では「若木通り」になっています。

<編集註>

弊誌『秀樹杉松』はこの2601号から第94巻となりました。

………………………………………………………………………………

『秀樹杉松』94巻2601号 2018-5-10, #blog<hideki-sansho>241

………………………………………………………………………………