坂が俺を呼んでいる。待ってる! ~ 坂/坂名の魅力と坂学会坂プロフィール(第3回)【完】

坂が俺を呼んでいる。待ってる!(第3回)【完】

坂学会坂ファイルの中から「港区内の複数の坂名を持つ坂」を紹介するのが目的です。それに、23区内の876坂を歩いた私の経験・感想・呟き、などを、編者の注記<編注>として書き添えました。3回目の本号で終わらせていただきます。/Atelier秀樹

巷間「三日坊主」とか「3号雑誌」とかいわれますが、取り上げる坂数が限られているので、今回で全部紹介したことになります。たったお一人でも構いません。坂/坂名に関心を持たれ「一度坂歩きしてみようかな」のお気持ちになって下されるなら、これに勝る幸せはございません。

港区内には130坂(名前のある坂)あり、そのうちの57坂に複数の坂名がついてます。単数の坂名の坂でも、57坂との関連で6坂に登場してもらいました。その結果、57+6=63坂を紹介することになりました。それでは、最終回をお読みください。

………………………………………

*愛宕神社の北隣を上る緩やかな左山道を“女坂”、急な主参道を“男坂”と呼ばれる。

<編注>

湯島天神石坂ー男坂、神田明神石坂ー男坂、山王男坂ー男坂。神社の主坂は男坂・石坂と呼ばれています。

43) 切通坂 ー 手まり坂

*寛永の頃に開かれた切通坂。山や丘を切り通して作ったから切通坂。あちこちにある。坂上のオランダ大使館の前は手まり坂と呼ばれる。(標識なし)。

44) 暗闇坂 ー 宮村坂、相生あいおい坂

*樹木が暗いほど生い茂った坂。以前の宮村町を通るため、宮村坂とも言った(港区標識)。

<編注>

暗闇坂は多く、【横関書】には12坂が載ってます。別名が相生坂ということは、並行するもう一本の坂道があったのでしょう。

45) 九郎九くろぐ坂 ー 鉄砲坂

*江戸時代の一ツ木町の名主 秋元八郎左衛門の先祖、九郎九(くろぐ)が住んでいて坂名になった。鉄砲練習場があって鉄砲坂ともいう。(港区標識)

<編注>

「九郎九坂って何だろう?」と思いました。九郎九は人名のようです。初めて行った時に、「クロウク坂って、ご存知でしょうか?」と赤坂見附駅付近で訊いたら「知りません」。尋ねる私自身、その時は「クログ坂」とは知らなかったのです。知っている方なら、少々の違いはあっても答えられたかも知れません。それほど、全く聞いたことのない坂名でした。

46) 玄碩げんせき坂 ー 薮下坂

*港区六本木ヒルズ内に取り込まれ、消滅(2003)。さくら坂の一部。

<編注>

【横関書】港区西麻布3丁目桜田神社前桜田大通りから、東へ麻布六本木6丁目に下る狭い坂。坂下の右に妙経寺がある。薮下坂ともいう。この坂の辺りに玄碩という僧が住んでいたので坂の名になった。(横関氏は玄硯坂が消滅する半世紀前に没しています)

47) 笄こうがい坂 ー 北坂、中坂、おたつ坂

*青山台地に上る高速3号線下の急坂で、かなり広い道路だが屋根の下の感じで、日陰道路といってよいかもしれない。道路南側を笄町と言ったので、笄坂と名付けられた(標識なし)。

<編注>

北坂、中坂、おたつ坂の説明がない。

<編注2>

ネット<麻布細見 azabusaiken.ttcbn.net >には、以下の通り出てきます。

→ 旧麻布笄町、現在の西麻布2丁目、3丁目の境界の六本木通りにある坂で、明治に入ってから作られた坂。名前の由来は笄町または笄川からとられた。大通りは現在では六本木通りと呼ばれているが、この名称がついたのはバブルの頃で、以前は名前のない通りで、都電が走っていた頃は電車通りと呼ばれていた。現在ではメインストリートとなっている六本木通りだが、笄坂上の高輪町交差点から渋谷へ抜ける部分が開通したのは、東京オリンピック前後で、それまでは骨董通りにしか道はなかった。

<編注3>

ネット情報 <ほのぼのぶろぐ> http://ほのぼのぶろぐ

→おたつ坂というのは、坂の途中におたつ婆さんの茶店があったからだという。

48) 芥ごみ坂 ー 紺谷こんや、こうや坂

*標識はないが、港区が設置した案内板には、別名の「紺谷坂」と書かれている。「芥坂」は崖線の芥捨て場になっていた脇を下っていたため。別名の紺谷坂は、坂脇に紺屋が一軒あったためと伝えられているが、その痕跡は確かめられない。(港区案内板)

<編注>

「ごみ坂」は23区内に、芥坂5、塵坂1、五味坂1、計7坂と多い。

49) 柘榴ざくろ坂 ー 新坂

*坂名の起源は伝わっていない。ザクロの木があったためか。江戸時代はカギ型に曲がり、明治に直進して新坂と呼んだ。(港区標識)

50) 鮫河橋さめがはし坂 ー 大坂、紀伊国坂

*みなもとまち公園一帯は、昔から低い土地で、ヨシなどの茂った池沼があり、周囲の台地から湧き出す水を湛え、東南の方向へ流れて鮫河となり、赤坂の溜池へ注いでいた。鮫河には鮫河橋がかかっており、付近一帯を鮫河橋と呼んだ。(みなもと町公園説明板)。

<編注>

坂の別名「紀伊国坂」の説明なし。坂一覧の中に、坂別名として大坂・紀伊国坂の記載があるが、「坂プロフィール」では、鮫河橋坂の「別名」の欄は空白になっています。

<編注2>

港区坂一覧表の<所在地>欄には、「新宿南元町と港区元赤坂2丁目の間。(新宿区の鮫河橋坂と同じ坂)」とあります。

51) 潮見坂(三田)ー 汐見坂

*坂上から芝浦の海辺一帯を見渡し、潮の干満を知ることができたため、この名がつけられた(港区坂標識)。

52) 潮見坂(虎ノ門)ー 大和坂

*江戸時代中期以前には、海が眺望できた坂である。南側に松平大和守(幕末には川越藩)邸があって、大和坂ともいった(港区標識)。

<編注>

坂標識は「汐見坂」ですが、坂学会坂ファイルに合わせて「潮見坂」としました。

<編注2>

大相撲の「朝汐」が「朝潮」と改名したのを覚えています。当時の私は、汐=潮(汐は潮の簡略体?)だと思っていたので、「どうして?」と思いましたが、後年調べて諒解出来ました。

<編注3>

「潮」と「汐」は、本来の字義が違うんですね。手元の『角川漢和中辞典』にはこうあります。

→ 潮= 海水が一定の時期に満ちたり引いたりする現象。さししおを潮といい、引き潮を汐(せき)という。一説に、朝のしおを潮といい、夕のしおを汐という。

→ 汐=ゆうしお。①夕方に起こる潮の差引。対語=潮、②ひきしお。

53) 潮見坂(六本木)ー(別名はないが、区内に同名坂が3つあるので掲載)

*路地裏の細い道のような短い曲折の坂。坂名は江戸の台地によくある呼び名で、ここから竹芝方面の海が望まれたのであろう。今は望むべくもない (「東京の坂風情」)。(坂標識なし)

<編注>港区内に3つの潮見坂があり、23区内には8坂(横関書)。

54) 神明坂ー馬場坂

*天祖神社を元神明というところから、神明坂と呼んだ。馬場坂という説もあるが、綱の手引き坂との混同があるらしい。(港区坂標識)

<編注>

【横関書】港区三田1丁目貯金局と龍源寺との間を、天祖神社の方へ下る坂。天祖神社はもとは「元神明」といった。

55) 綱坂 ー 渡辺坂、馬場坂

*羅生門の鬼退治で有名な平安時代の武士 渡辺綱(わたなべのつな)が付近に生まれたという伝説による。(港区坂標識)

<編注>

渡辺綱は摂津源氏の源頼光に仕え、頼光四天王の筆頭として豪遊で知られた。また先祖の源融は『源氏物語』の主人公の光源氏の実在モデルとされたが、綱も美男子として有名。大江山の酒呑童子退治などの逸話で有名。(http://Wikipedia)

56) 綱の手引坂 ー 小山坂、姥坂、馬場坂

*平安時代の勇士源頼光四天王の一人 渡辺綱にまつわる名称で、また姥(うば)坂とも呼んだが、馬場坂の説もある(港区坂標識)。

<編注>

【横関書】では、小山坂 ー 綱が手引き坂、手引き坂、馬場坂、姥坂

57) 永井坂 ー 榎坂、切通坂

*江戸時代から明治初期にかけて、この付近の地を芝永井町と言ったことからこの名がついた。(港区坂標識)。

<編注>別名の榎坂、切通坂についての説明はないが、坂に榎があり、切通の坂だったのでしょうか。

58) 日東坂 ー 日糖坂

*日東紡あるいは日本製糖の用地があったからと伝える。(港区坂標識)

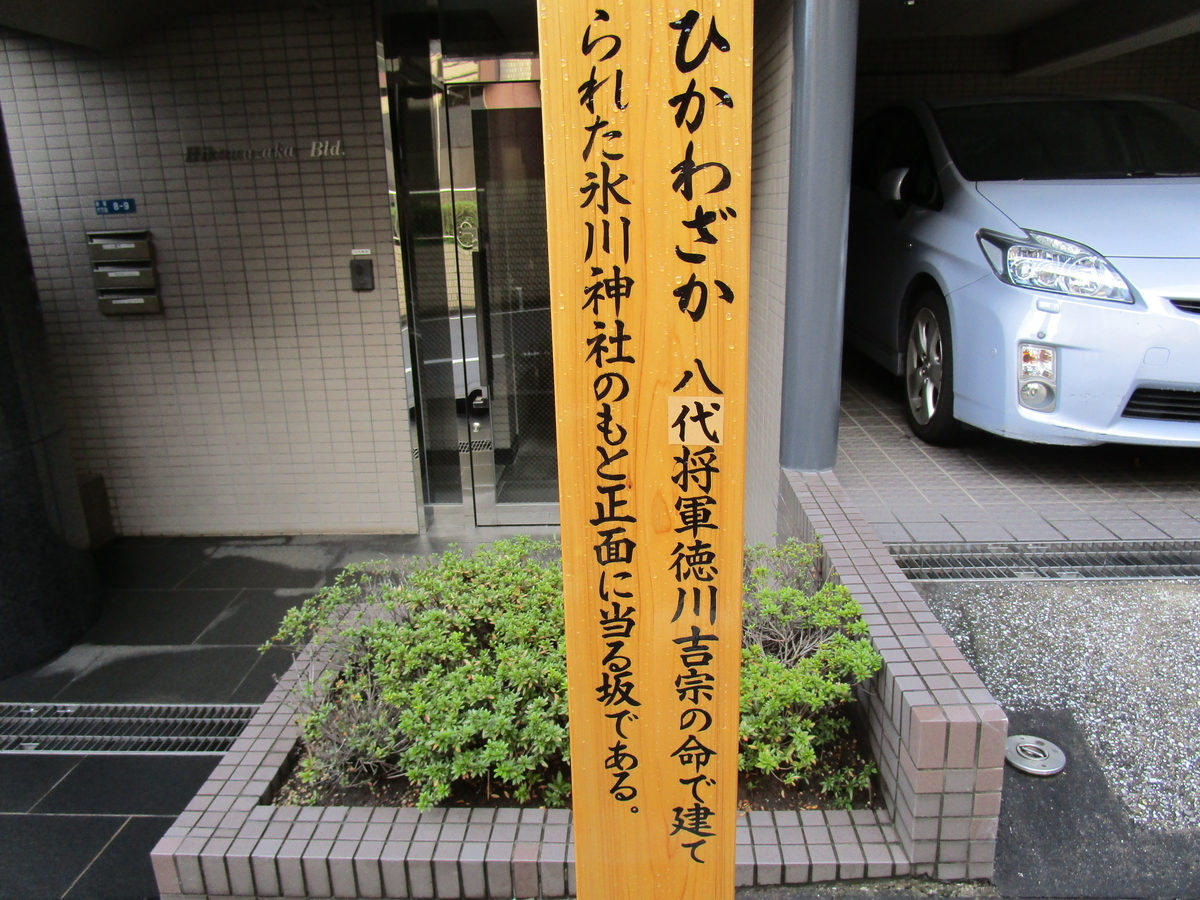

59) 氷川(ひかわ)坂 ー 転坂

*八代将軍吉宗の命で建てられた氷川神社の、もと正面に当たる坂(港区標識)。

<編注>

2020年1月11日の坂学会坂歩き「この指とまれ」~江戸切絵図の坂 尾張屋板『今井谷六本木赤坂絵図』を歩く~ で案内役の松本崇男会長の説明資料には、

→ 氷川神社北東側の坂。…明治はじめまでは無名の坂であったようだ。

<編注2>

「転坂」が別名となってますが、松本資料にも、【横関書】にも、別名の記載はない。転坂とも呼ばれたのは次項の本(元)氷川坂の方なので、本項の別坂「転坂」は誤植と思われるので、要削除?

60) 本氷川坂ー元氷川坂

*坂途中の東側に本氷川明神があって、坂の名なった。社は明治16年4月、氷川神社に合祀された。元氷川坂とも書いた。(港区坂標識)

<編注>

坂学会坂のプロフィールでは別名「元氷川坂」となっているが、坂一覧表では別名「転坂」となっている。

<編注2>

前項の松本資料では、本氷川坂の別名として「元氷川坂」「転坂」の二つを挙げています。これによれば、坂学会の坂一覧表(別名:転坂)と坂プロフィール(別名:元氷川坂)は、それぞれを「本氷川坂ー元氷川坂、転坂」に訂正する必要があるかも。

<編注3>

【横関書】には、本(元)氷川坂は出てきません。

61) 檜 ひのき 坂 ー 清水坂

*江戸時代には、檜が多いため檜屋敷と呼ばれた、山口藩毛利邸に沿う坂であった(港区坂標識)。

<編注>

【横関書】港区赤坂9丁目防衛庁(元歩兵第一連隊)の北裏の坂、清水坂とも。

<編注>

別名の「清水坂」の説明がない。清水でも湧いていた? そういえば、近くに「檜町公園」があり、池もあります。

62) 堀田坂 ー 御太刀坂、禿かむろ坂

*江戸時代には、大名堀田家の下屋敷に向かって登る坂になっていた。(港区坂標識)

<編注>

別名の御太刀坂、禿坂の説明がない。

<編注2>

「御太刀坂」をネット情報を調べたら、<麻布細見> azabusaiken.ttcbn.net に、次のように出てきました。

→ 現在の西麻布四丁目、旧麻布笄町にある、東西に走る坂。坂下は東側の笄川の暗渠道路で西が日赤通りの高台になる。北に牛坂が、南に堀田坂が並行して走るが、なぜかこの御太刀坂だけは港区が設置する標識もなく、名前もあまり知られていない印象がある。江戸時代は堀田家と山口家屋敷の間に挟まれる坂であった。

御太刀坂の由来は、この辺りの旗本の家に名誉の太刀があり、常に唐櫃に納めて玄関に置き、火災などの急変の際に持ち出せるように備えていたことから、御太刀坂と呼ばれるようになったという。

<編注3>

禿かむろ坂は、【横関書】に7坂載っいる。横関氏によれば、「禿」とは、昔、遊女のそばにいて見習いをする十二、三歳の女の子で、髪を「おかっぱ」にしていたので「かむろ」と呼んだ。「おかっぱ」は河童のような髪型のこと。河童がいろいろ化け物になって、人にいたずらをしたので、その化けた場所が坂なら禿坂といった。

<編注4>

坂学会坂ファイルをよく見たら、一覧表の「所在地」の欄に、「渋谷区広尾4丁目と港区西麻布4丁目の間(渋谷区の堀田坂と同じ坂)とありました。地図でみると、港区最南端の渋谷区界の道路で、道は南西から北東に走っており、港区の坂標識がありました。

<麻布細見>にある「東西に走る坂:御太刀坂」は、その直ぐ北にあります。<麻布細見>が「なぜかこの御太刀坂だけは、港区が設置する標識もなく、、、」は、肯きたくなりますね。

<編注5>

ただし地図をよくみると、一直線ではないが、堀田坂と御太刀坂は直角には繋がっています。そう考えれば、堀田坂=御太刀坂で、坂標識がないのも、坂ファイルが「堀田坂ー御太刀坂」となっているのも首肯はできます。しかし、これは相当なコジツケ(私の)かもしれません。いずれにしても、<麻布細見>の主張には、もっと耳を傾けてみる必要があるのでは?研究課題でしょう。

63) 薬研やげん坂 ー 何右衛門なにえもん坂

*中央が窪み両側の高い形が、薬を砕く薬研に似ているために名付けられた。付近住民の名で何右衛門坂とも呼んだ。(港区標識)

<編注>

何右衛門は誤植だろうか、それとも人名?と思い、【横関書】にあたったら、

→ 赤坂薬研坂の別名。『江戸鹿子』に「何右衛門といひし狂気のもののすみけるとなり」とある。

一体、何者? そして坂名との関係は?

<編注>

スマホで「何右衛門」を検索したら、次のように出てきました。

→ 薬研坂[何右衛門坂]

= 円通坂を登りきった所から北西に、また右に大きく湾曲して下り青山通りへ上る坂。坂の中ほが窪んでいて、あたかも薬研の様でこの名が付いた。何右衛門は、もと火消人であったが、喧嘩で頭を負傷してから気が変になり、この辺りを悪露ついていたとの言い伝えで、何右衛門と呼ぶようにもなった。

薬研坂とは、薬を砕く器具で、漢方薬を粉にするために使われた。形は中が深くくぼんでいる、映画やテレビドラマの時代劇に、よく医者などが漢方薬をこの器具で砕いているシーンが出てくる。(blog.livedoor.jp)

................................................

<追記>

今回の坂調べで、坂学会坂ファイルの中に、いくつか誤植等が見つかりました。坂歩きと調査研究の合間に、大急ぎ入力したのだから、この程度は当然でしょう。折あらば、調査確認のうえ、訂正などが必要となるかもしれません。

また、若干の坂について、坂の見直し・検証などが求められるかもしれません。今回のブログ投稿は、そういう意味でも勉強になりました。

…………………………………………

(写真撮影:Atelier秀樹)

…………………………………………

『秀樹杉松』112巻2972号 2020.3.6/ hideki-sansho.hatenablog.com #612